Гид по Беларуси: идеи для ваших путешествий!

Что посмотреть в Петрикове и окрестностях: второй город шахтеров Беларуси, удивительное Припятское Полесье и "море Геродота", родина уникального партизана деда Талаша

По легенде, этот город был основан более тысячи лет назад в X веке ятвяжским князем, который при обращении в христианство принял имя Петр. От его простонародного прозвища Петрик место стали называть Петриковичами, а позже Петриковом. На древнее происхождение указывают остатки поселений эпохи неолита, бронзы, железного века и раннего Средневековья, обнаруженные на территории нынешнего Петрикова и близлежащих деревень. Современный город целиком расположен на левом берегу знаменитой "полесской Амазонки" Припяти.

Тем не менее, официальной датой рождения Петрикова считается 1523-й год – по времени первых упоминаний в письменных источниках. Тогда местечко являлось частью удельного Слуцкого княжества в составе Великого княжества Литовского и принадлежало роду Олельковичей.

В первой половине XVI века князь Юрий Олелькович распорядился построить на высоком берегу Припяти деревянный замок для защиты от вражеских набегов. Однако свою функцию он выполнял недолго – уже во время войны ВКЛ с Русским государством в 1534-1537 гг. укрепления были разрушены. В ходе крестьянско-казацкого восстания 1594-1596 гг. Петриков дважды пострадал от отрядов Северина Наливайко.

С 1600 года город перешел во владение роду Ходкевичей и принадлежал им более трех столетий (!) вплоть до переломного 1917-го. Новые хозяева также решили возвести укрепления: на месте прежней деревянной крепости Олельковичей возник окруженный со всех сторон рвом бастионный замок (остатки его фундамента обнаружили при реконструкции городского парка в наши дни). Однако и он вскоре пал: в 1648-1649 гг. город разграбили и сожгли отряды казаков Богдана Хмельницкого. В тот же период Петриков успел послужить арсеналом повстанцев, откуда они снабжали оружием и боеприпасами соседние города. Вторая половина XVII века для поселений Припятского Полесья прошла в пламени войн и восстаний.

С наступлением XVIII столетия страсти поутихли, местечко получило возможность спокойно жить и развиваться. Одним из основных промышленных направлений стала заготовка древесины – ее сплавляли по реке для последующей продажи через порты Черного моря. От последнего монарха Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского владельцы Петрикова Ходкевичи получили привилей на проведение здесь двух больших ярмарок в году. Такое решение способствовало экономическому росту города.

По итогам второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Петриков перешел под юрисдикцию Российской империи, став центром волости. Война 1812 года практически не затронула здешние края. К тому моменту в Петрикове имелась почтовая станция на тракте Мозырь – Давыд-Городок. Большую часть населения местечка в XIX веке составляли белорусы и евреи.

В Первую мировую войну Петриков некоторое время был оккупирован кайзеровскими войсками. С декабря 1917 года в местечке установилась советская власть. Еще одним испытанием стала советско-польская война, которая затронула эти земли. После подписания Рижского мирного договора Петриков остался в составе БССР, в 1938 году он получил статус города.

К началу Великой Отечественной войны население Петрикова насчитывало около 6 тысяч жителей. Но за время фашистской оккупации, которая длилась почти три года с июля 1941-го по июнь 1944-го, свыше 3 тысяч человек, в основном евреи, были убиты… Освободили город 30 июня 1944 года силами войск 1-го Белорусского фронта в ходе операции "Багратион".

Современный Петриков с населением свыше 10 тысяч жителей – административный, промышленный и культурный центр района. При этом с середины 2010-х он начал превращаться также и в один из крупнейших индустриальных узлов юга страны, второй шахтерский город Беларуси после Солигорска, выросшего в 160 км от Петрикова рядом со знаменитым Старобинским месторождением. Богатые залежи калийной соли у Петрикова открыли еще в середине ХХ века, однако только спустя десятилетия они стали производственной площадкой ОАО "Беларуськалий".

Знаете ли вы, что… За счет Старобинского, Петриковского и Октябрьского месторождений общие промышленные запасы калийных солей в Беларуси насчитывают более 7,3 млрд тонн. Страна занимает третье место в мире после Канады и России.

В 1966-1967 годах, когда рядом с Петриковом в западной части Припятского прогиба проводились поисковые работы, в верхней соленосной толще специалисты определили 8 горизонтов уникальных по чистоте калийных солей с прогнозными запасами около 2200 млн тонн и глубиной залегания до 1200 метров. Острой необходимости в разработке на тот момент не было, так как предприятие в Солигорске с лихвой обеспечивало нужды аграриев… Уже в наше время на Петриковском месторождении забурлила жизнь. В августе 2014-го началось масштабное строительство нового ГОК, в сентябре 2018-го добыта первая руда, а 27 августа 2021 года состоялся торжественный запуск Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий".

Сегодня Петриков и окрестности привлекают туристов сохранившимися историческими достопримечательностями, уникальными природными ландшафтами и народным колоритом Полесья, а также индустриальными пейзажами площадки одной из ведущих калийных компаний мира.

Свято-Вознесенский храм

Храм Вознесения Господня был построен в 1890 году и стал вторым каменным сооружением православной общины в Петрикове. Необходимость еще одной церкви в местечке была обусловлена ростом населения. Возведение велось как за казенный счет, так и с помощью частных пожертвований. Новый храм стал образцом псевдовизантийского стиля архитектуры, распространенного во второй половине XIX – начале XX века.

В рамках борьбы с религиозными организациями в СССР в 1930 году церковь закрыли. Здание 10 лет простояло бесхозным, пока в 1940 году его не начали использовать как соляной склад, чуть позже переоборудовали под водонапорную башню. Для этого в храме пробурили артезианскую скважину и на опорах установили деревянный бак, в который закачивали воду. В разгар Великой Отечественной войны в 1942 году в бывшей церкви укрывались участники местного подполья, здесь же они прятали листовки и радиоприемник. После окончания войны храм долгое время стоял заброшенным, пока в 1970-е в нем не оборудовали… бар. В 1980-е заведение преобразовалась в детское кафе.

Только после распада СССР в 1991 году Свято-Вознесенскую церковь вернули православной общине. Началась реставрация, в ходе которой храм получил новый иконостас, купол, ограду. В 2000 году восстановленную церковь заново освятили.

Где: ул. Коммунальная, 3

Храм святителя Николая Чудотворца

Церковь во имя святителя Николая Чудотворца в Петрикове ведет свою историю с 1839 года, когда на месте сгоревшего в начале XIX века деревянного храма 1772 года возвели новый. Каменное же здание, сохранившееся до наших дней, построено в 1910 году на средства прихожан и местного купечества.

В 1929 году храм разделил судьбу многих культовых сооружений на территории СССР – его закрыли. Церковный колокол сняли со звонницы и отправили на переплавку, а здание использовали в качестве склада муки. В годы Великой Отечественной войны в церкви возобновились богослужения.

После войны для ремонта здания прихожане оформляли закупку строительных материалов на личные хозяйства, а потом передавали церкви, не требуя ничего взамен.

Храм построен в псевдовизантийском стиле. Имеет крестово-купольную композицию. Над притвором возвышается трехъярусная башня-колокольня. Основной объем венчает световой барабан, накрытый куполом. В 2005 году церковь отреставрировали.

Где: ул. Липунова, 2

Воскресенская часовня

Построенный в 1846 году Воскресенский храм на протяжении десятилетий являлся кафедральным собором Петрикова и самым высоким зданием местечка. Однако в 1929 году его закрыли, колокола сняли, а вскоре внутри были оборудованы кинотеатр, танцевальный зал и помещение для игр.

В 1957 году бывшую церковь взорвали. Как рассказывали очевидцы, стены храма были настолько крепкими, что понадобилось три взрыва, чтобы их разрушить. До наших дней сохранилась только небольшая часовня. Сегодня она стоит напротив здания районной администрации, рядом с входом на территорию специализированной школы-интерната.

Каплица – одноэтажное, квадратное в плане здание, построенное в ретроспективно-русском стиле. Объем накрыт шатром с закомарами и луковичной головкой.

Где: ул. Гагарина, 18б

Петриковский историко-краеведческий музей и дом-музей деда Талаша

Сегодня в городском парке – на месте, где в XVI веке стояли замки Олельковичей и Ходкевичей (об этом говорит памятный камень) – находится Петриковский историко-краеведческий музей. Двухэтажное здание распахнуло двери для посетителей в марте 2008 года.

Экспозиция музея посвящена двум основным темам: истории и этнографии Петриковского района, а также событиям Великой Отечественной войны на этих землях. Залы второго этажа отданы под временные выставки.

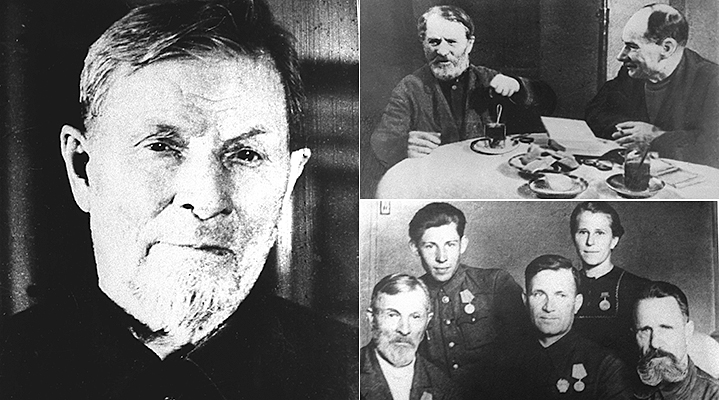

С 2014 года в структуру Петриковского историко-краеведческого музея входит филиал – дом-музей деда Талаша, расположенный в деревне Новоселки Петриковского района. Здесь жил знаменитый белорусский партизан Василий Исаакович Талаш, ставший уникальным героем своего времени. По известным данным, он являлся самым пожилым участником Великой Отечественной войны и, вероятно, Второй мировой (в 1944-м деду Талашу исполнилось 100 лет!), был самым старым орденоносцем (орден Отечественной войны I степени) и медаленосцем (медаль "Партизану Отечественной войны").

Дед Талаш прожил более 101 года, и на его долгом веку случились семь войн (в трех из них он участвовал), отмена крепостного права, три революции… В молодости он служил в рекрутах и участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

История Василия Талаша как партизана началась в 1919 году во время советско-польской войны, когда ему было уже 75 лет. Когда в родные места пришли польские легионеры, пожилой крестьянин включился в борьбу, заручился поддержкой представителей Красной армии, стал проводником и разведчиком, а вскоре на встрече партизан и солдат был избран командиром партизанского отряда. Под его руководством бойцы противостояли матросам Пилсудского, которые стремились расширить зону действия речной флотилии на Припяти. Однажды, как рассказывал Василий Талаш, он в одиночку "разбросал" пятерых задержавших его поляков, защищаясь прикладом ружья.

В 1934 году Василий Талаш обрел литературную славу, став прототипом главного героя повести "Дрыгва" ("Трясина") классика национальной литературы Якуба Коласа.

Когда началась Великая Отечественная война и Петриков оккупировали, 96-летнего старика-активиста арестовало гестапо. Вскоре его отпустили, но оставили под пристальным наблюдением. Однако смекалистый дед Талаш умудрялся ночами по реке переправлять людей в партизанскую зону, спасал евреев из местного гетто, а в удобный момент хитрым трюком отвлек внимание немцев и сам отправился в партизаны. Он пришел на знаменитый Зыслов остров посреди болот, куда за всю войну так и не смогли проникнуть гитлеровцы. В этом месте размещались Минские подпольные обкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, штаб партизанских соединений Минской и Полесской областей, редакции подпольных газет "Звязда", "Чырвоная змена" и "Кліч Радзімы".

В январе 1943 года 98-летнего Василия Талаша специальным самолетом переправили в Москву. Он привез ценнейшую информацию о партизанском движении, встретился с председателем Президиума Верховного Совета СССР Михаилом Калининым, писателем Якубом Коласом, выступал на радио, личным примером и рассказами о мужестве белорусских партизан вдохновляя многих, позировал для скульптора Заира Азгура, который готовил бюст Василия Талаша как символа борьбы с фашизмом… Умер дед Талаш на 102-м году жизни и был похоронен в Петрикове – со всеми почестями как народный герой.

Посвященный партизану-легенде музей в Новоселках организовали в 1989 году. Сейчас он состоит из двух домов: "малого", где жил Талаш с семьей до польской оккупации (этот дом сожгли в 1920 году, но после он был отстроен заново), и "большого", который построил сам Василий Исаакович с сыновьями после Гражданской войны. Экспозиция знакомит посетителей с крестьянским бытом начала прошлого века. Среди экспонатов есть личные вещи знаменитого партизана.

Где: ул. Гагарина, 20

Дом-музей деда Талаша: ул. Набережная, 24, д. Новоселки

Паромная переправа

Петриков полностью расположен на левом берегу Припяти, моста через реку здесь нет. Но чтобы попасть в соседние деревни, необходимо преодолеть водную преграду. На трассе Н-4739, ведущей в Мозырь, оборудована паромная переправа. Еще одна находится возле деревни Снядин на дороге Н-18808.

Паром у Петрикова – несамоходное судно, буксируемое катером. На противоположный берег могут попасть как люди, так и автотранспорт. Переправа бесплатна, однако надо учитывать, что она доступна при благоприятных погодных условиях и гидрологической обстановке.

Где: автодорога Н-4739 Мозырь – Петриков, недалеко от д. Велавск; подъезд к паромной переправе возле д. Снядин от трассы Н-4003 Птичь – Петриков – Житковичи

Национальный парк "Припятский"

Припятский государственный ландшафтно-гидрологический заповедник был организован в 1969 году, в 1996-м преобразован в национальный парк "Припятский". Но решение о создании на этой территории природного резервата назревало еще с 20-х годов XX века. Дело в том, что мелиоративные мероприятия необратимо меняли облик Белорусского Полесья: осушались болота, которыми славится край, начали исчезать представители флоры и фауны. Ученые настаивали на сохранении уникальной природы пойменных комплексов, особенно заливных дубрав.

Национальный парк находится на территории Полесской низменности в долине Припяти, богатой болотами и озерами, и растянулся на три района Гомельской области – Петриковский, Житковичский и Лельчицкий. Административный центр расположен в агрогородке Лясковичи в 25 км от Петрикова.

…После отступления ледников Припятское Полесье представляло собой огромное пространство, заполненное талыми водами. Оно получило название Припятское море, или Геродотово море – в честь древнегреческого историка, который в своих трудах упоминал непроходимые болота на Полесье. Впрочем, и сегодня во время паводков может затапливаться до 70% территории. Вода уходила, на месте "моря" начали формироваться торфяные болота. Ледниковое прошлое поспособствовало появлению густой сети притоков Припяти. Благодаря частой сезонной "недоступности", отдаленности от поселений в этих местах и сохранились единственные на планете первобытные пойменные дубравы.

Более 75% территории парка занимают леса, в основном сосновые. Флора представлена 1074 видами растений, из них около полусотни внесены в Красную книгу. Животный мир "Припятского" формируют 45 видов млекопитающих, более 250 видов птиц, причем здесь живут представители без малого 80% всех видов пернатых Беларуси. Также в парке обитают 7 видов рептилий, 11 видов земноводных, 45 видов рыб.

Национальный парк "Припятский" – не только уникальная природная сокровищница, но и туристическая жемчужина юга Беларуси. Здесь работают Музей природы, Музей под открытым небом, сафари-парк с увлекательными тематическими площадками, проводятся экскурсии и экотуры по местам, которые являются редкостью в Европе и мире. Круглый год для гостей проходят мероприятия, посвященные удивительной природе и аутентичной культуре полесского края (лекции, квесты, фестивали). Брендовым событием "Припятского" и всей страны стал Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья", который организуется раз в два года и собирает тысячи гостей из Беларуси и зарубежья.

Где: аг. Лясковичи, ул. Александры Глушко, 7а

версия для печати

версия для печати сделать стартовой

сделать стартовой добавить в избранное

добавить в избранное