Гид по Беларуси: идеи для ваших путешествий!

Что посмотреть в Кобрине: город трех королев, дом легендарного полководца Суворова и старейший мелиоративный канал страны

На берегу реки Мухавец в западной части белорусского Полесья расположился Кобрин – город с более чем 700-летней историей. Изначально это была рыбацкая деревушка на водном пути от Балтийского моря к Черному: Висла – Буг – Мухавец – Пина – Припять – Днепр. Существует предположение, что поселение в этом месте основал один из потомков киевского князя Изяслава в XI-XII вв. По преданию, юный княжич любил охотиться в здешних краях и набрел на живописный островок, омываемый Мухавцом и двумя рукавами болотистой реки Кобринки.

Название города и образовалось от Кобринки, на месте впадения которой в Мухавец выросло поселение. А вот происхождение гидронима до сих пор не ясно. Одна из версий восходит к прусскому топониму Kobrun, который появился от слова kaubri, что значит "холм, возвышенность". Другая гипотеза предполагает балтское происхождение, но с тем же корнем: от литовского kobrinti, kubrinti – "ходить согнувшись, наклонившись". Еще одна версия связана с племенем обров (аваров), которое, согласно летописям, проживало в том числе в Западном Полесье. Существуют также кельтская (от имени Кобрунус) и славянская (от старославянской основы -брьние – "грязь" – с префиксом к-) гипотезы.

Впервые в письменных источниках поселение упоминается в Ипатьевской летописи под названием Кобрынь в 1287 году, когда волынский князь Владимир Василькович завещал город своей жене Ольге Романовне.

С начала XIV века Кобрин вошел в состав Великого княжества Литовского. На протяжении более сотни лет (1404–1519) он был столицей удельного Кобринского княжества – вотчины князей Кобринских из династии Гедиминовичей.

С 1532 года город находился во владении королевы и великой княгини Боны Сфорцы, за которой после кончины супруга – Сигизмунда I Старого – была юридически закреплена Кобринская экономия. Знаменитая итальянка была очень энергичной и деятельной: неоднократно приезжала в Кобрин и заботилась о развитии своего имения, поощряла земледелие, торговлю и ремесла, строительство города. Благодаря ей в Кобрине на заболоченных землях был создан канал, который сегодня является самым старым мелиоративным объектом страны.

В 1586 году владелицей Кобрина стала королева и великая княгиня Анна Ягеллонка – дочь Боны Сфорцы и Сигизмунда I, супруга короля Стефана Батория. При ней город получил магдебургское право и собственный герб, была построена ратуша, которая, к сожалению, не сохранилась. Деньги, полученные от торговли, шли напрямую короне. Третьей монархиней в жизни Кобрина с 1605 по 1635 годы была королева и великая княгиня Констанция Австрийская…

Разумеется, в Кобрине, который являлся центром удельного княжества, а позже городом королевской вотчины, был свой замок, точнее два – Нижний и Верхний (Высокий). Но, к сожалению, они не успели из деревянных форпостов перестроиться в более основательные каменные сооружения. Кобринские замки существовали в XIV–XVIII веках, хотя первый детинец появился еще в XI веке на островке между Кобринкой и Мухавцом. Для своего времени это был довольно крупный фортификационный комплекс: замки защищали реки, глубокие рвы и земляные валы, мосты с подъемными механизмами, башни (не менее 10) и высокие стены. Внутри находились княжеские терема и многочисленные хозяйственные постройки. И все же до наших дней от них ничего не сохранилось.

В XVII-XVIII веках Кобрин сильно пострадал в ходе вооруженных конфликтов. В сентябре 1648 года его взяли в окружение отряды казацкого гетмана Богдана Хмельницкого, почти весь город был сожжен. Серьезный урон нанес бунт литовско-польской армии из-за невыплаты жалования. Северную войну со шведами Кобрин также пережил не без потерь. После этих опустошительных событий город пришел в упадок и перестал приносить в королевскую казну деньги. В 1766 году он лишился магдебургского права и получил статус местечка.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Кобрин перешел под юрисдикцию Российской империи, где стал центром уезда. Город, а точнее имение "Кобринский ключ" императрица Екатерина II пожаловала фельдмаршалу Александру Суворову, под командованием которого было подавлено восстание против разделов Речи Посполитой. Музей имени легендарного полководца сегодня является одной из главных достопримечательностей города.

Летом 1812 года именно под Кобрином российская армия одержала свою первую крупную победу над войсками Наполеона: в руинах кобринских замков 15 июля капитулировал саксонский отряд генерала Кленгеля. После девятичасового боя и вызванных им пожаров в городе уцелела лишь десятая часть построек. Костел, церковь, ратуша, десяток мельниц и сотни домов исчезли в огне. Спустя годы на месте разрушенного Верхнего замка появились городская площадь (сегодня Замковая) и собор Святого Александра Невского, построенный как раз над могилой русских солдат, похороненных после Кобринского боя 1812 г.

В 1882 году через город прошел участок Полесской железной дороги. В конце XIX века в Кобрине проживало более 10 тысяч человек. После Рижского мирного договора 1921 г. город стал центром повета Полесского воеводства Польши, а в 1939 году воссоединен с БССР. На тот момент из 15 тысяч его жителей около 70% были евреями.

Кобрин был оккупирован немецкими войсками практически с начала Великой Отечественной войны – 23 июня 1941-го. За чуть более чем три года погибло свыше 8 тысяч мирных жителей, оккупанты разрушили около трети всех жилых домов и городских построек, взорвали электростанцию и железнодорожные мосты через Мухавец. Евреев, составлявших большинство населения, согнали в два гетто, которые уже в 1942 году были уничтожены…

Сегодня Кобрин – четвертый по населению город Брестской области, впереди только Брест, Барановичи и Пинск. Это крупный транспортный узел с развитой промышленностью (он славится производством популярных в стране и за рубежом продуктов питания и детских игрушек), центр туризма национального значения.

Памятник основателям Кобрина князю Владимиру и княгине Ольге

Первое письменное упоминание Кобрина – духовная грамота (завещание) владимир-волынского князя Владимира Васильковича за 1287 год. Документом он передал во владение своей горячо любимой супруге Ольге Романовне сам город и село Городел в окрестностях. Спустя многие века этот сюжет лег в основу памятника княжеской чете.

Их история вызывает восхищение. Владимир-Иоанн Василькович был известным реформатором своего времени, развивал торговлю, укреплял города, строил храмы, писал иконы, славился как книжник и мыслитель. Кстати, именно по его распоряжению был основан город Каменец и построена знаменитая Каменецкая башня-донжон, которая стоит до сих пор и является уникальной достопримечательностью Беларуси. Ученые полагают, что княгиня Ольга Романовна участвовала в написании Ипатьевской летописи – одного из главных исторических источников о жизни Древней Руси. Особо проникновенные описания, посвященные Владимиру Васильковичу, могли быть созданы только очень близким человеком.

Общих детей у четы не было, и князь Владимир не имел наследников, но искренне заботился о приемной дочери Изяславе. Завещая "землю и города" луцкому князю Мстиславу Даниловичу, он вынудил преемника целовать крест, что тот не отдаст Изяславу против ее воли замуж, а только с благословения матери Ольги Романовны.

Согласно первому известному упоминанию города, именно 1287-й год официально считается началом истории Кобрина. Хотя само поселение существовало раньше, однако выросло и окрепло благодаря любящим супругам.

На метровом постаменте из красного гранита в центре города стоят две бронзовые фигуры – Владимир Василькович и Ольга Романовна. Вытянув руку, князь будто показывает своей супруге владения. Арка позади фигур символизирует городские ворота. Автор скульптуры – Александр Лыщик.

Где: рядом с пл. Ленина, 3 и пешеходной улицей Суворова

Кафедральный собор Александра Невского

Главный православный храм города был построен в 1864–1868 годах на месте братской могилы русских солдат, которые ценой жизни защитили Родину. Именно в Кобрине 15 июля 1812 года случилась первая крупная победа русской армии над войском Наполеона. А Grande Armée потерпела первое крупное поражение.

Собор освящен в честь cвятого благоверного князя Александра Невского. Он считался небесным покровителем императора Александра II, который отменил крепостное право. Инициаторами строительства стали местные крестьяне: таким образом они решили отблагодарить царя-освободителя за упразднение крепостной зависимости.

Архитектурно собор относится к позднему классицизму с элементами ретроспективно-русского стиля. В плане выполнен в форме креста, с восьмигранным барабаном и пятью куполами на шатрах. Позолоченные кресты выписали в 1866 году из Петербурга.

В годы советской власти храм был закрыт, а само здание побывало планетарием и кинотеатром, пока его не перепрофилировали в архив: для этого внутри установили перекрытия второго этажа, купола снесли. Архив просуществовал почти 30 лет до 1989 года, когда собор вернули прихожанам. В 1990 году храм повторно освятили.

Где: ул. Ленина, 18

Памятник в честь победы русских солдат в войне 1812 года

В июле 1912 года – в честь 100-летия знаменитого боя – рядом с собором был торжественно заложен памятник первым победителям наполеоновской армии. Событие получилось громким: по Кобрину прошел военный парад, в храме был отслужен молебен, а для жителей устроили гулянья. Проект памятника утвердил лично Николай II.

И уже в 1913 году монумент открыли. На вершине большого гранитного постамента восседал двуглавый бронзовый орел с широко расправленными крыльями. Когтями и клювом он терзал лавровый венок с вензелем Наполеона – N. По задумке автора Сигизмунда Отто, птица символизировала развенчанный миф о непобедимости Бонапарта.

…Бой между воинами саксонской бригады генерал-майора Генриха Кленгеля и русской кавалерии и пехоты под командованием генерала Александра Тормасова был жестоким. Русские взяли занятый город в кольцо и отрезали врагу все пути отступления. Но и саксонцы сражались так отчаянно, что Тормасов даже приказал вернуть шпаги плененным офицерам из уважения к их доблести. Победа досталась нелегко, и спустя несколько недель Кобрин все равно оказался захваченным, однако значение разгрома наполеоновцев в самом начале кампании было огромным как для поднятия боевого духа, так и дальнейшей стратегии русской армии…

На гранях постамента расположены мраморные доски. На центральной начертана надпись "Русским воинам, одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 1812 года", на других перечислены принимавшие участие в сражении полки, количество трофеев и пленных, а также спонсоры строительства памятника.

В 1915 году в разгар Первой мировой войны немецкие солдаты сняли бронзовую птицу и отправили на переплавку. Только в 1951 году на постамент вернули орла, уже одноглавого, который держит в клюве и лапах венок. У подножия памятника расположены четыре мортиры со сложенными пирамидами ядрами.

Где: ул. Ленина, рядом с собором

Костел Успения Пресвятой Девы Марии

Первый костел в Кобрине появился еще в начале XVI века. Деревянное здание не однажды горело и вновь отстраивалось. В 1841 году началось возведение каменного костела, которое продолжалось до 1843 года. В 1851-м новый храм освятили в честь Успения Пресвятой Девы Марии.

Костел построен в стиле классицизма. В плане представляет собой прямоугольник, накрытый двухскатной крышей. Фасад украшен двумя башнями. Внутри пространство разделено на три нефа.

Две мировые войны храм пережил практически без повреждений, и все это время был открыт для прихожан. В 1960-е костел закрыли, здание превратили в мебельный склад. Только в 1990 году его вернули католической общине, и на пожертвования прихожан здание было отреставрировано.

Сегодня это единственный в Кобрине действующий католический храм. Рядом с костелом – захоронения погибших в 1920-е польских и русских солдат, могилы погибших в дни воссоединения Беларуси в 1939 году.

Где: ул. Первомайская, 80

Военно-исторический музей имени А.В. Суворова

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, когда белорусские земли вошли в состав Российской империи, Екатерина II пожаловала имение "Кобринский ключ" фельдмаршалу Александру Суворову – "в вечное и потомственное владение в воздаяние знаменитых заслуг". И подарок стал действительно роскошным, ведь родовые поместья Суворова в России были значительно меньше кобринских.

Но полководец прибыл сюда лишь в 1797-м: попав из-за политических интриг в опалу к императору Павлу I, он был отставлен от службы и сослан в имение. И как сам отмечал в переписке: "Приехал сюда попробовать жизнь мирного пахаря и окунуться в новую сферу – личного управления имением". Впрочем, кобринский край Суворов знал и ранее. Например, в сентябре 1794-го недалеко от города в деревне Дивин состоялся бой между войсками Суворова и отрядом повстанцев генерала Сераковского. По легенде, полководец после сражения прилег отдохнуть под дубом, который в наши дни является ботаническим памятником природы и носит название "Дуб Суворовский". Дереву более 450 лет!

В "Кобринском ключе" Александр Суворов бывал не однажды, хотя после снятия императорской опалы, дальнейших Итальянского и Швейцарского военных походов против французов оставалось не так много времени. В последний раз он остановился в имении, когда заболел на пути из Европы в Петербург – за несколько месяцев до своей смерти в 1800 году.

Деревянная усадьба, в которой жил фельдмаршал, была построена в 1790 году. В 1794-м после подавления восстания дом, скорее всего, власти конфисковали у владельцев. После кончины Суворова его потомки распродали имение по частям. В 1808 году хозяином стал майор Гельвиг, с середины XIX века центральная усадьба принадлежала Александру Мицкевичу – брату поэта Адама Мицкевича. В польский период в усадьбе проходили заседания сеймика. С началом оккупации в 1941 г. в здании открыли школу, но узнав о суворовском прошлом дома, немецкие власти устроили здесь… конюшню. На момент освобождения Кобрина в 1944-м усадьба была в очень плохом состоянии: уцелели стены и гонтовая крыша.

От полного разрушения дом спасла идея о создании музея, посвященного Александру Суворову. Первая экспозиция открылась в мае 1948 года. Она имела три раздела: "Наши великие предки", "Александр Васильевич Суворов", "Отечественная война 1812 года". В 1978 году в бывшем усадебном доме началась реставрация. После открытия в 1980 году обновленная экспозиция полностью была посвящена русскому полководческому гению.

В 1987 году рядом с "суворовским домом" началось строительство второго корпуса музея. И спустя 8 лет в новом здании развернулась постоянная экспозиция, которая рассказывает историю Кобрина от его первого летописного упоминания.

Сегодня в Кобринском военно-историческом музее имени А.В. Суворова собрана богатая коллекция оригинальных предметов. Особые разделы посвящены происходящему на белорусских землях в 1812 году. Среди экспонатов – саксонская гаубица XIX века, подлинные элементы обмундирования рядовых и офицеров Павлоградского гусарского полка, участвовавшего в бою за Кобрин. Три артефакта в свое время принадлежали российским императорам: шляпа Петра III, шляпа Александра I и ботфорты Павла I. Собраны уникальные коллекции обмундирования, оружия, старинной мебели и предметов быта, воссозданы фрагменты интерьеров дамской гостиной и личного кабинета генералиссимуса.

Где: ул. Суворова, 14

Парк имени Суворова

Гордость Кобрина – старейший в Беларуси парк. Он был основан в 1768 году распоряжением подскарбия (казначея) надворного литовского Антония Тизенгауза. Изначально это был прямоугольный в плане регулярный парк, позже добавились выполненные в английском стиле участки. До 1939 года вместе с имением находился в частном владении, позже национализирован, а в 1948 году преобразован в парк культуры и отдыха. В наши дни внесен в число памятников природы республиканского значения.

За годы Великой Отечественной войны большие территории парка были практически полностью уничтожены. Сегодня он занимает площадь в 32 га. В старинной части сохранились липы, посаженные еще при жизни Суворова. А всего здесь произрастает около 70 видов деревьев и кустарников: дубы, клены, грабы, вязы, пирамидальные тополи, акации, голубые ели, сосны, березы… Доминанта парка – озерцо с двумя островами, на одном из которых находится ротонда. Также на территории расположен амфитеатр на 2000 мест, рядом установлен фонтан "Купалье".

Где: центр города рядом с улицами Суворова, 700-летия Кобрина

Памятники Александру Суворову

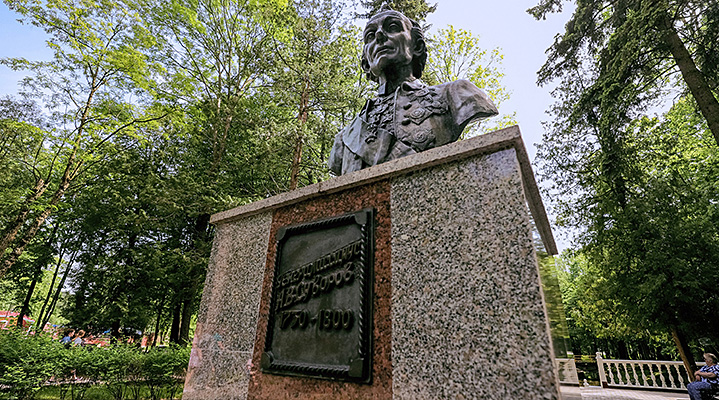

В относительно небольшом Кобрине можно увидеть сразу три памятника выдающемуся полководцу: два бюста и один – в полный рост.

Первый бюст установили в 1949 году перед входом в Кобринский военно-исторический музей имени А.В. Суворова. Этот образ отлит с макета работы, созданной в 1901 г. скульптором П. Кюферле. Второй бюст – бронзовая отливка с оригинала авторства Н. Рукавишникова (1904) – находится в центре парка Суворова. В 1950 году его установили на том месте, где находился господский дом и где тоже жил фельдмаршал. Эта постройка не уцелела.

Памятник Александру Суворову в полный рост появился в Кобрине в 1964 году на пересечении улиц Советской и Пушкина. Скульптор – В. Чеботарев. Бронзовый полководец стоит на высоком постаменте лицом к западу: одной рукой опирается на шпагу, другой – указывает вперед.

Свято-Петропавловская церковь (Суворовская)

Петропавловская церковь Кобрина известна с XV века. Точно датированное упоминание о ней есть в документах 1465 года, когда княгиня Ульяна Семеновна подарила храму земли в городе вместе с прихожанами. Но еще более знаменитой церковь стала во времена, когда в "Кобринском ключе" жил фельдмаршал Суворов.

Дело в том, что старинный деревянный храм располагался в центре города как раз недалеко от дома Александра Суворова, который не только был искренним христианином, но и пел в церковном хоре, читал псалтырь. По свидетельствам очевидцев, полководец бывал в церкви почти ежедневно (даже протоптал более короткую тропинку), пел на клиросе, поднимался на колокольню, когда нужно было звонить. Могучий командирский голос, звучащий под сводами церкви, снискал ему уважение и певчих, и прихожан. До наших дней в храме чтят псалтырь полководца с надписью: "По сей псалтири пел и читал Суворов". А саму Свято-Петропавловскую церковь в народе по-прежнему называют Суворовской.

В XIX веке в документах встречались также наименования Петровская и Гринмановская. При этом в 1862–1864 годах обветшалый на тот момент храм значительно перестроили. По проекту архитектора Венденбаума была возведена уже гораздо менее аскетичная церковь с использованием элементов прежней. Ее освятили в честь святых апостолов Петра и Павла.

В бурном ХХ столетии именно память о знаменитом полководце спасла церковь от закрытия и разрушения, а богослужения здесь не прекращались ни на день. В самые сложные времена ее посещали не только православные, но и католики.

Любопытно, что еще в начале XX века в Кобрине хотели возвести большой каменный храм-памятник Петро-Павловско-Суворовский. Идею поддержал император Николай II, для будущего строительства по всей России начали распространять листы о сборе пожертвований, а в качестве площадки выбрали место, где как раз и стоял деревянный Свято-Петропавловский храм. С этой целью церковь, которую любил Суворов, перенесли к окраине. Сняв внутреннее убранство и некоторые детали, ее поставили на бревна и катили по улице. В 1912 году освятили на новом месте. А вот большой собор, ради которого переместили исторический храм, так и не построили из-за начала Первой мировой войны и последующих событий.

Сегодня храм святых апостолов Петра и Павла является историко-культурной ценностью Беларуси. Уютную "намоленную" церковь любят прихожане и нередко посещают гости Кобрина. Реликвии храма – образы XVIII-XIX веков: "Божья Матерь с младенцем" (копия картины Джованни Беллини), "Спас Пантакратар", десять образов на тему мук Христовых, "Апостолы Петр и Павел"…

Рядом – территория старого кладбища. Здесь находятся воинское захоронение 1920-х, надгробие Мицкевичей, где покоится владелец кобринского имения в XIX веке, брат Адама Мицкевича профессор Александр Мицкевич.

Где: ул. Первомайская, 86

Спасский монастырь

Спасский монастырь Кобрина – одна из древнейших обителей Беларуси: первое упоминание о ней относится к XV веку. Согласно документам, в 1465 году кобринские князья из династии Гедиминовичей передали во владение монастырю мельницу, пруд и землю. Позже к монастырскому имению добавились село Корчицы и две корчмы.

После принятия Брестской церковной унии в 1569 году монастырь стал униатским. На смену православным насельникам пришли базилиане. В связи с упразднением церковной унии в 1839 году обитель закрыли. Здесь разместилось духовное училище. Пожар, случившийся в 1895 году, уничтожил практически весь монастырский комплекс: уцелел лишь жилой корпус, который простоял в запустении до 1920-х. Двухэтажное здание в стиле барокко, вероятно, построенное в XVIII веке, отремонтировали и разместили в нем суд.

После окончания Великой Отечественной войны бывший келейный корпус отдали городской коммунальной службе, а в 1962 году сюда переехал местный отдел милиции. В 2010 году было решено возродить обитель как женский монастырь Всемилостивого Спаса. После ремонта в сохранившемся старинном корпусе разместили кельи, кухню, трапезную, библиотеку и домовую церковь в честь иконы Богоматери "Скоропослушница".

Сегодня в монастыре проживают около 15 насельниц. Главная святыня обители – список чудотворного образа Божией Матери "Скоропослушница", специально созданный для кобринского монастыря на святой горе Афон. Рядом с историческим корпусом строится храм Всемилостивого Спаса.

Где: ул. 17 Сентября, 11

Свято-Николаевская церковь

Потребность в еще одной православной церкви в Кобрине возникла из-за паводков – Мухавец разливался так, что было проблематично попасть на противоположный берег. Поэтому в первой половине XIX века из села Новоселки перевезли в город и заново собрали деревянную церковь. Ее освятили в честь святителя Николая Чудотворца.

Здание, построенное в 1750 году, является памятником белорусского деревянного зодчества с элементами классицизма. Основной объем – прямоугольный в плане с пятигранной апсидой. В середине многоскатной крыши на четвериковом постаменте возвышается восьмигранный световой барабан с массивным куполом. К главному фасаду с двумя колоннами в 1989 году был пристроен притвор, также возведена отдельно стоящая трехъярусная колокольня.

Церковь пережила две мировые войны, перевороты и оккупацию. Ее закрыли в 1961 году: сначала здание пустовало, позже использовалось как склад. В 1989 году церковь вернули православной общине, отремонтировали и заново освятили. Сегодня храм святителя Николая Чудотворца находится в списке историко-культурных ценностей Беларуси.

Где: ул. Никольская, 2

Георгиевская церковь

Храм святого великомученика Георгия Победоносца расположен на православной стороне кладбища XIX века. Церковь для отпевания усопших построили в 1889 году из материалов другого упраздненного храма и освятили в день памяти Георгия Победоносца в 1890-м. Это было прямоугольное в плане здание с двускатной гонтовой крышей, небольшим притвором и двумя главками над входом и над алтарем.

В 1980-1990-х храм значительно отреставрировали, так как за многие десятилетия он обветшал. И в мае 1995 года церковь вновь освятили. При ней было образовано сестричество в честь святой мученицы Елизаветы, отделение братства, основан детский хор. Восстановительные работы продолжались еще на протяжении многих лет, и сегодня старинный храм, выкрашенный в традиционный для деревянных церквей Полесья синий цвет, служит прихожанам, посещается туристами и хорошо виден пассажирам поездов, проезжающих по железной дороге рядом.

Особо почитаемая реликвия храма – икона Божией Матери "Живоносный источник".

Где: ул. Ленина, 70/1

Канал Бона

Прямо через Кобрин проходит старейший в Беларуси мелиоративный канал, многие века назад ставший левым притоком реки Мухавец. Его строительство инициировала сама владелица Кобринской экономии – королева польская и великая княгиня литовская Бона Сфорца. Дело в том, что в 1550-х она для повышения доходности столовых имений (т.е. находящихся в личной собственности монарха) начала активно проводить аграрную реформу, которая получила название "волочная помера" и вскоре охватила все ВКЛ. Обмер земель и их деление на стандартные участки (волоки) были связаны не только с исследованием состояния всех пригодных для возделывания и проживания территорий, но и освоением новых. Здесь на помощь пришла мелиорация, особенно в болотистых полесских краях. Представительница знатного миланского рода даже пригласила в Кобрин венецианских мастеров, которые помогли создать мелиоративную систему.

Интересно, что кроме канала, который получил название в честь королевы, с именем Боны Сфорцы связывают также проект по осушению болота южнее Кобрина и, вероятно, строительство другого канала – от Пинского замка до великокняжеской резиденции в окрестностях города.

В 1939-1940 годах канал Бона продлили от деревни Хидры до деревни Заорье (сегодня Малоритский район). В настоящее время протяженность мелиоративного объекта составляет 34 км, в Кобрине канал впадает в Мухавец.

Где: пролегает по левобережной (южной) части Кобрина, на пересечении ул. Дзержинского и ул. Дружбы установлен посвященный каналу Бона памятный знак

Дуб "Волат" ("Богатырь")

Могучий дуб-великан, которому почти 400 лет, является достопримечательностью Кобрина и включен в туристические маршруты. Обхват его ствола у основания – более 5 метров. Памятный знак сообщает, что дереву дано имя Волат (рус. Богатырь). Говорят, он и впрямь похож на сказочного великана, который замахнулся огромной булавой. И доподлинно известно, что исполин видел вольный город с магдебургским правом, Северную войну, полководца Александра Суворова, Кобринский бой 1812 года и две мировые войны XX века. Интересно также, что деревянная застройка города не раз сгорала дотла, а дуб выстоял.

"Четыре века он сохраняет покой среди бурного потока времени. Сила и мудрость текут в его мощных жилах. К дубу шли в день летнего солнцестояния. В народе существовало поверье: если в этот день молча потереть рукой кору дуба, весь год дуб будет оберегать тебя от болезней и несчастья".

Где: ул. Советская, 45

версия для печати

версия для печати сделать стартовой

сделать стартовой добавить в избранное

добавить в избранное