Гид по Беларуси: идеи для ваших путешествий!

Что посмотреть в Островце и окрестностях: восхитительные католические храмы, Белорусская АЭС и эффектные индустриальные пейзажи рядом со столицей атомщиков

Островец – официально самый молодой город Беларуси. Этот статус он получил в 2012-м, когда в 18 км от его границ развернулось строительство первой в стране атомной электростанции. Жизнь здесь перезапустилась в совершенно ином ритме – стремительного появления новых зданий, улиц и кварталов, масштабных изменений инфраструктуры и превращения тихого районного поселка в энергичный европейский город. И все же история живописного местечка на севере гродненского края насчитывает уже не менее шести веков, поэтому Островец никак нельзя считать новой точкой на карте. Сохранившиеся достопримечательности города и окрестностей лишь подтверждают: в разные эпохи здесь происходили значимые события и строились не менее интересные объекты, чем современная АЭС.

Первое письменное упоминание об Островце относится к 1468 году, когда крупные магнаты ВКЛ Гаштольды пожертвовали средства костелу во имя Девы Марии и всех Святых (сегодня храм Святых Космы и Дамиана). А очень скоро по приглашению владельцев земель здесь поселились монахи-доминиканцы.

У названия Островец вполне прозрачное объяснение. Имя городу мог дать некогда укрепленный остров у правого берега реки Лоша, которая и сегодня протекает через весь Островец. Да и сам город рождался будто на "острове" в междуречье.

После смерти последнего представителя Гаштольдов – Станислава – в 1542 году Островец, как и другие земли магната, стал владением его вдовы – княжны Барбары Радзивилл, представительницы еще более могущественной династии ВКЛ. Детей у них не было, и род Гаштольдов прервался. А спустя несколько лет Барбара сочеталась тайным браком с великим князем литовским и королем польским Сигизмундом Августом, который до 1548 года правил совместно с отцом Сигизмундом I Старым. Таким образом, владения затухшего рода Гаштольдов перешли к монаршей династии.

В 1546 году Сигизмунд Август подарил имение Иерониму Карицкому. Позднее владельцами Островца были Корсаки (XVII в.), Костровицкие, Сытянки, Жилинские (в XIX в.).

С третьим разделом Речи Посполитой в 1795 году местечко Островец вошло в состав Российской империи. Согласно документам, в 1886 году здесь было 176 жителей, работали мельница, лесопилка, мастерские по производству кирпича и дренажных труб, пивоварня. До железнодорожной станции Гудогай (Слободка) из Островца вела конка.

Во время Первой мировой войны в 1915 году Островец оккупировали кайзеровские войска. Позже в истории местечка были польский период и возвращение в состав БССР в сентябре 1939-го. В январе 1940 года поселок стал центром Островецкого района.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны – 27 июня 1941-го – Островец вновь оказался под оккупацией. Немецко-фашистские власти хозяйничали здесь почти три года. Наконец, 3 июля 1944 года партизаны бригады им. ЦК КП(б)Б освободили Островец и удерживали его до прихода воинов 3-го Белорусского фронта 6-7 июля.

Получив статус городского поселка в апреле 1958 года, Островец многие десятилетия оставался неспешным уютным райцентром приграничья. Пока в 18 км от него не началось одно из крупнейших строительств независимой Беларуси – возведение АЭС с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Самый значимый экономический проект Беларуси и России начал превращать Островец в город белорусских атомщиков.

Сегодня пейзажи, сочетающие красоту природы и масштабы АЭС, безусловно, привлекают внимание путешественников. Более того, желающие узнать больше о работе энергетического объекта, имеют возможность посетить инфоцентры Белорусской АЭС с экскурсией. Но островецкий край сохранил и множество старинных достопримечательностей, которые способны восхитить, поразить, удивить!

Костел Святых Космы и Дамиана

Известно, что уже в ХV веке на этом месте Островца стоял костел. В 1616–1618 гг. владельцы островецкого имения Иван и Елена Корсаки основали доминиканский монастырь и распорядились возвести новый деревянный храм. А в 1785–1787 гг. вместо него был построен каменный костел Святых Космы и Домиана, который сохранился до наших дней.

Изначально архитектор Август Косаковский придал храму характерные для того времени формы позднего барокко. Но в 1866 году островецкий костел отдали православной церкви, и в этот период он был значительно перестроен в стиле классицизма. На здании появился купол луковичной формы. Когда в 1918 году храм вернули католикам, купол был снят.

И сегодня костел выглядит очень гармоничным. По архитектуре это трехнефная базилика прямоугольного объема: алтарная стена пресвитерия создана без апсиды. В центре главного фасада – четырехколонный ионический портик с треугольным фронтоном, в верхней части – массивный аттик, украшенный арочными нишами. Боковые фасады здания ритмично разделены арочными оконными проемами и опоясаны карнизом.

Внутри островецкий костел Святых Космы и Домиана также весьма лаконичен и восхищает посетителей своими высокохудожественными иконами ХVII-XVIII вв.

Где: ул. Комсомольская, 1

Костел Вознесения Святого Креста

Храм, построенный в 1910-1911 гг. на территории католического кладбища Островца, привлекает внимание своим эклектичным образом. В его архитектуре соединились черты неороманского стиля и неоготики. Базилика в плане образует вытянутый латинский крест и сложена из желтого кирпича: в лучах солнца здание особенно впечатляет.

Центральный неф костела значительно выступает вперед, а с боковыми его соединили двухъярусные четвериковые башни, завершенные остроконечными щитами. Благодаря этому главный фасад выглядит выразительно и монументально, напоминая средневековый замок. Внутри храма – несколько алтарей, и центральный увенчан изображением Воздвижения Креста.

Где: ул. Ленинская, 52

Островецкий историко-этнографический музей

Музей Островецкого района существует не одно десятилетие, однако некоторое время он был представлен лишь хранилищем фондов, администрацией и всего одной открытой для гостей экспозицией "Дом Казимира Свояка" в деревне Барани. Когда-то здесь жил и творил знаменитый уроженец края – поэт и священник Константин Степович (бел. Стаповіч), получивший известность под псевдонимом Казимир Свояк. В Баранях жил и его брат Альбин Степович – композитор, музыковед, посол от белорусов в довоенный польский сейм.

Уютный музей "Дом Казимира Свояка" рассказывает о жизни католической творческой семьи в белорусской деревне первой половины ХХ века, духовных традициях и, конечно, литературном наследии талантливого литератора и ксендза. Рядом с Баранями в местечке Клющаны стоял костел, где Казимир Свояк прослужил не очень долго – в тяжелые военные 1915-й и 1916-й – но успел сделать поистине много: создал молодежное общество, основал при костеле хор и драмкружок, а в Клющанах и окрестных деревнях организовал семь школ с белорусским языком обучения. Он был дружен и со знаменитым поэтом Янкой Купалой. Настолько доверительно и близко, что летом 1914 года, перед самой войной, Янка Купала и вся виленская театральная труппа согласились на предложение Константина и Альбина Степовичей приехать с постановкой "Паўлiнки" в Клющаны и Барани. К сожалению, старинный костел в Клющанах, рядом с которым в наше время был установлен мемориальный камень в память братьев Степовичей, в 2017 году сгорел до основания…

Энергичный рост города и появление в Островце нового многофункционального культурного комплекса позволили музею открыть свои богатства посетителям. С февраля 2023 года постоянная экспозиция работает на первом этаже здания. Здесь представлены 5 тематических блоков.

Первый раздел рассказывает о прошлом Островца и края, начиная с 1468 года. Гостей "встречают" исторические фигуры: один из влиятельнейших людей своего времени – канцлер ВКЛ и владелец островецкого имения Альбрехт Гаштольд, а также княжна Барбара Радзивилл, которая была супругой сына Альбрехта – Станислава Гаштольда. В числе экспонатов – муляж Статута 1529 года: над ним в том числе трудился и Альбрехт Гаштольд. Второй раздел посвящен родам Корсаков и Абрамовичей, которые являлись хозяевами здешних земель. Следующая тематическая зона представляет историю местечек и усадеб, знаменитых достопримечательностей Островецкого района.

Отдельная экспозиция музея посвящена известному ученому-востоковеду и дипломату, первому консулу Российской империи в Японии (1858—1865) и автору первого японско-русского словаря Иосифу Гошкевичу, который был хозяином имения в деревне Мали рядом с Островцом. В стилизованном рабочем кабинете собраны оригинальные предметы, характерные для эпохи ученого. К сожалению, могила Иосифа Гошкевича в Островце не найдена, но известно, что он был захоронен на кладбище у храма Святых Космы и Дамиана.

Интересно! Сегодня в Островце можно увидеть и бронзовый бюст дипломата, и памятник Иосифу Гошкевичу, установленный на одноименной улице города. Мемориальные знаки в честь ученого есть в деревне Мали, а также в агрогородке Стреличево (Хойникский район Гомельской области), где родился будущий консул. В Минске его именем названа улица. Бюст Гошкевича представлен в музее японского города Хакодате. Имя уроженца Беларуси получили неизвестные ранее виды насекомых, в том числе бабочек, собранных, вероятно, его женой и исследованных ученым в Китае (бражник Гашкевича) и Японии (бархатница Гошкевича), а также залив в Северной Корее (в корейской традиции – залив Чосанман).

Заключительный раздел экспозиции демонстрирует быт крестьян начала ХХ века во время празднования Пасхи на примере местечка Ворняны – одного из древнейших поселений на территории современной Островетчины. В музее также действуют сменные выставки, проводятся лекции и музейные занятия.

Где: пр. Энергетиков, 2

Церковь Святых Петра и Павла

Храм Святых Петра и Павла был построен в 1994–1999 гг. Здание кирпичное, довольно масштабное на фоне городской застройки и внешне выглядит лаконично. Черты ретроспективно-русского стиля придают ему луковичные главки, украшающие колокольню и основной объем.

Где: ул. Советская, 37

Остров любви в Островце

Достопримечательностью Островца стал насыпанный островок в акватории реки Лоша, которую расширили в центре города. Своей формой он напоминает каплю воды, а романтичное название получил, конечно же, благодаря влюбленным. В день помолвки или бракосочетания местные пары приезжают сюда, чтобы повесить на перила мостика, соединяющего остров с берегом, символичный замок, а ключ выбросить в воду. Остров любви украшает белоснежная ротонда под сверкающим куполом, ставшая местом для фотосессий. Здесь же установлены скамейки для отдыха.

На набережной у мостика рядом с церковью Святых Петра и Павла установлена символичная скульптура – памятник святым Петру и Февронии Муромским, почитаемым православной церковью как покровители любви, семьи и верности.

Памятники лососю в Островце и Ворнянах

Островецкий край издавна славился лососевыми – кумжой и форелью. Даже название реки Лоша, на которой вырос Островец, происходит от балтского "лосось", а герб города украшает серебристая форель. Но в ХХ веке со строительством гидроэлектростанции Каунаса пути миграции из Балтийского моря были нарушены, и лосось исчез из здешних вод. С 2004 года речная форель, кумжа и семга внесены в Красную книгу Беларуси. Спустя некоторое время ученые обнаружили, что единицы лосося все же приплывают на нерест в Беларусь. И сегодня именно Островецкий район является единственным в стране, где встречаются представители этого семейства.

Замечено, что здесь есть абсолютно идеальные места для размножения лосося – с чистейшей водой, подходящим температурным режимом, галькой. Из Балтийского моря взрослые особи поднимаются по Неману и Вилии на нерест, преодолевая не менее 600 километров и пробиваясь через природные и созданные человеком "лабиринты", а спустя несколько месяцев пускаются в обратный путь. Икра зимует в кристальной воде местных ручьев и рек, а весной появляются мальки. Через пару лет подросшие особи также отправляются в море, и начинается новый круговорот… Интересно, что у "островецких" атлантических лососей – самая длительная миграция в Европе.

В 2018 году в день празднования 550-летия Островца на Острове любви как раз на реке Лоша открыли скульптурную композицию "Лосось" в честь символа города и края. Автор Александр Шомов воплотил кумжу (проходная, озерная или ручьевая рыба из семейства лососевых), которая в прыжке преодолевает речной порог во время миграции на нерест.

Интересно также, что в агрогородке Ворняны Островецкого района с 2017 года действует первый и единственный в Беларуси образовательный инфоцентр по сохранению лососевых рыб. Он основан в местной школе: Ворняны расположены недалеко от известных нерестовых мест, а через сам поселок протекает один из наиболее значительных притоков Вилии – Газянка. Постоянная интерактивная выставка рассказывает о непростой судьбе лососевых рыб, которые благодаря своему природному инстинкту и невероятному упорству готовы плыть на нерест в островецкие края многие сотни километров, став уникальным примером в Европе. Во дворе школы установлена еще одна посвященная им скульптурная композиция – "Кумжа".

Белорусская АЭС

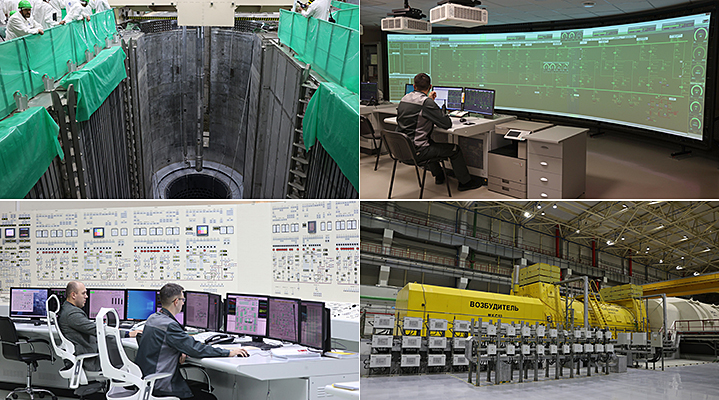

С началом строительства первой в Беларуси атомной электростанции Островецкий район и растущий "город атомщиков" стали объектами повышенного интереса не только для профильных специалистов, многочисленных международных экспертов по безопасности, но и путешественников, маршруты которых пролегают в белорусско-литовском приграничье. На протяжении ряда лет здесь можно было наблюдать, как идет одна из самых грандиозных строек современной Беларуси, а сейчас – впечатляться индустриальными пейзажами на фоне станции. Кроме того, Белорусская АЭС имеет два информационных центра, где все заинтересованные могут узнать больше об атомной энергетике, самой БелАЭС и обеспечении безопасности сложного энергетического объекта.

Проект БелАЭС стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории белорусско-российских отношений. В строительстве станции принимали участие около 40 организаций, а в пиковые периоды на площадке было задействовано свыше 9 тысяч строителей. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная особенность – уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой: он не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва.

Первый блок Белорусской атомной станции ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй – в ноябре 2023-го. Разумеется, этому предшествовал длительный этап по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

Подробнее о том, как в Беларуси появилась атомная станция, смотрите здесь.

Где: Ворнянский с/с, 2/7, Островецкий район

Информационные центры Белорусской АЭС

Все самое интересное о первой в стране АЭС и ее работе, обеспечении безопасности и подготовке специалистов можно узнать, побывав в информационных центрах Белорусской атомной электростанции. Один из них действует в Островце, второй расположен в Учебно-тренировочном центре АЭС (УТЦ) в непосредственной близости от производственной площадки Белорусской атомной электростанции.

Чтобы посетить инфоцентр в Островце, достаточно забронировать экскурсию по телефону, согласовав дату и время. Для посещения инфоцентра в УТЦ потребуется письменная заявка с персональными данными экскурсантов, которую необходимо отправить на электронный адрес не менее чем за 7 дней до приезда, и далее по телефону согласовать детали. Экскурсии в информационных центрах проводятся бесплатно.

Въезд (вход), пребывание и передвижение граждан и лиц без гражданства в зоне безопасности АЭС также осуществляется с соблюдением установленных правил.

Информационный центр АЭС в г. Островце: ул. Восточная, 18 А

Информационный центр АЭС в УТЦ: площадка Белорусской АЭС

Гервяты: "идеальная неоготика" – костел Святой Троицы, "Сад апостолов" и водяная мельница-кафе

Всего в 20 км от города находится жемчужина островецкого края – знаменитый костел Святой Троицы, который называют "белорусским Нотр-Дамом". Но, конечно, вовсе не за архитектурное сходство: храм в Гервятах был построен значительно позже символа Парижа, не стал примером наслоения эпох и стилей, имеет куда более скромное внутреннее убранство. И все же он непременно восхищает путешественников своей красотой "идеальной неоготики" (что встречается нечасто, особенно в Восточной Европе), впечатляет масштабами (входит в тройку самых высоких храмов Беларуси) и очаровывает ландшафтом вокруг.

Католический приход в деревне Гервяты был создан еще в 1526 году, в это же время был построен и первый храм Яна Крестителя, который служил прихожанам не одно десятилетие. Величественный и необычайно красивый костел из красного кирпича был возведен в 1899–1903 годах на месте, где в разное время стояли три прежних деревянных здания.

Проект утвердил архитектор Виленской губернии Алексей Полозов, непосредственными работами руководили виленский зодчий Вацлав Михневич и, чуть позже, инженер Игнатий Ольшевский – родной брат ксендза Владислава Ольшевского, который инициировал строительство. Ольшевские, вероятно, и изменили первоначальный проект так, что храм стал еще более прекрасным и необычным, чем предполагалось.

Новый костел действительно был необходим местечку. В то время в Гервятах насчитывалось около 10 тысяч прихожан, и старый деревянный храм просто не мог принять многих верующих. Средства на строительство собирали всем приходом. Основное пожертвование внесла семья Домейко – владельцы имения в Гервятах и родственники уроженца Беларуси, национального героя Чили Игната Домейко.

Костел Святой Троицы в Гервятах – трехнефная базилика с двухъярусной башней-колокольней, завершенной шпилем, благодаря чему сооружение достигает 61 м в высоту. Архитектура храма является примером выразительной чистой неоготики, а в Беларуси таких сооружений немного. Более того, использованы уникальные для нашей страны архитектурные элементы, например, аркбутаны – наружные каменные полуарки, которые можно увидеть только в Гервятах…

В советские годы костел потерял свои аутентичные окна, витражная розетка на фасаде башни была заколочена, вокруг появились хозпостройки… Своим возрождением и превращением в жемчужину религиозного туризма храм обязан настоятелю Леониду Нестюку (c 1996 по 2017 годы), который не только вернул святыне былое величие, но и создал вокруг нее прекрасный ландшафтный парк "Сад апостолов". Его украшают декоративные деревья, кустарники, цветы, резные деревянные кресты, белоснежные статуи архангела Михаила и 12 апостолов.

В стенах костела звучит орган 1882 года работы Флориана Остромецкого. Сокровище храма – икона "Святой Иосиф с младенцем" 1514 года в стиле барокко: говорят, она перешла сюда еще из старого деревянного костела.

Недалеко от храма на берегу реки Лоша находится еще один интересный объект Гервят – здание бывшей водяной мельницы, построенной в редком для Беларуси стиле фахверк. Ее возвели в 1914 году по распоряжению хозяина имения Вацлава Домейко, оснастив самым современным на тот момент оборудованием: грузоподъемными механизмами, чтобы тяжелые мешки не носили люди, жерновами для муки разного помола, даже самого тонкого для сдобной выпечки. Фундамент и стены укрепили, чтобы зданию были не страшны подмывы и подтопления.

В советский период после национализации мельница продолжала работать до середины ХХ века, но позже новые технологии сделали ее использование невыгодным. В 1980-е здание стало разрушаться, однако в 2000-е старая мельница начала новую жизнь. После ремонта здесь открылось уютное кафе, которое стало местом притяжения и местных жителей, и туристов.

Ворняны: башня-павильон на острове, единственный в Беларуси разводной мост и ансамбль центра местечка в стиле барокко

Ворняны, известные в письменных источниках с 1391 года, примечательны не только интересной историей, но и колоритным архитектурным обликом. С конца XVI до второй половины ХIX века местечко находилось во владении древнего шляхетского рода Абрамовичей. Благодаря им в 1760–1770-х годах вокруг вытянутой прямоугольной Рыночной площади сформировался прекрасный ансамбль центра Ворнян – памятник градостроительства в стиле барокко.

Доминантой ансамбля стал костел Святого Георгия, возведенный в 1767–1769 гг. на восточной стороне площади на средства деятельной хозяйки Ворнян Марцианны Абрамович. Двухбашенный каменный храм позднего барокко спроектировал архитектор Август Косаковский. Впрочем, в 1880 и 1909 годах костел реставрировался и достраивался.

Два двухэтажных здания – дом священника (плебания) и дом аптекаря 1770 г. постройки – создали перед костелом курдонер с округлым ограждением. На удлиненных южной и северной сторонах площади расположились по 8 деревянных жилых домов (частично сохранились) с каменными фасадами, соединенными арками. К жилой застройке примкнули торговые ряды и корчма.

Напротив костела на западной стороне площади находилась резиденция Абрамовичей. Дворцово-парковый комплекс, построенный во второй половине XVIII века, также активно менялся и хорошел стараниями Марцианны Абрамович. Двухэтажный каменный дворец и два симметричных деревянных флигеля образовывали полуоткрытый двор. Обрамлявший его парк отделялся от Рыночной площади каменным ограждением с воротами, а от них к костелу Святого Георгия вела липовая аллея длиной в 300 (!) метров. К сожалению, в годы Первой мировой войны дворец сгорел, а его описаний практически не сохранилось, однако остался рисунок знаменитого художника, мастера архитектурного пейзажа Наполеона Орды, который в 1870-х годах запечатлел общий вид имения на берегу пруда.

Впрочем, два объекта резиденции, изображенные также и Наполеоном Ордой, уцелели. Старинный четырехэтажный павильон в виде донжона в неоготическом стиле расположен на островке посреди живописного пруда. Местные жители называют строение Сторожевой башней. Здесь же находится единственный в Беларуси разводной мост, который когда-то был частью дворцово-паркового ансамбля. Правда, в отличие от общепринятой в мире функции пропускать корабли на судоходных реках, здесь он выполнял другие – был пешеходным звеном и модной технической новинкой господского парка, а также не давал животным попасть на остров с башней. Ведь и само строение являлось вовсе не оборонительной или дозорной башней, а павильоном для отдыха.

Сегодня педагоги и ученики островецкой гимназии, активные жители Ворнян занимаются возвращением старинного островка к жизни и превращением его в туристический объект.

Ворона: костел Святого Георгия (Юрия)

Недалеко от Ворнян находится… Ворона. Многие столетия соседние деревни носили одинаковое название Ворняны, как и еще одно поселение в здешних местах. Но со временем эту коллизию пришлось устранить, так даже местные жители были запутаны. В итоге с середины XVII века за деревней закрепилось название Ворона.

Вероятно, в конце XVI или начале XVII века здесь был заложен кирпичный кальвинистский сбор. Более точные сведения о строительстве не сохранились как раз из-за идентичности в названии трех деревень. Но предполагают, что в 1680-х храм был передан католикам и освящен в костел Святого Юрия. В середине XVIII века его перестроили в стиле позднего барокко, однако черты прежнего протестантского храма угадываются и сегодня. Интересно, что столетия назад приход Вороны владел обширными землями вокруг деревни и даже водяной мельницей на соседнем озере.

Во время Великой Отечественный войны в 1943 году храм был значительно разрушен и постепенно пришел в упадок. В 2002 г. его восстановили, и жизнь костела началась вновь.

Гудогай: деревянный костел Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и одна из старейших железнодорожных станций страны

Название Гудогай в Островецком районе сегодня носят… три места. Дело в том, что в свое время старинная деревня дала название железнодорожной станции и разросшемуся вокруг нее поселку. Участок Ново-Вилейск – Минск Либаво-Роменской железной дороги открыли в январе 1873 года. Изначально путь должен был пройти как раз через Гудогай, но строители решили не делать крюк в несколько километров и проложили рельсы напрямую через деревню Слободка. При этом в документах и обиходе новая станция осталась Гудогаем. Поселок вокруг нее постепенно расширился, поглотил еще несколько соседних деревень, и сегодня он гораздо больше, чем первый Гудогай. Но каждый из них славен своей историей и привлекает внимание путешественников.

Главная достопримечательность старой деревни Гудогай – костел Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его построили в 1763 году на средства владельцев имения Юзефа и Людвики Войнов. Опекунами храма супруги пригласили трех монахов-кармелитов, для которых возвели здание монастыря. Позже здесь открылись школа, больница и приют для больных и престарелых.

Сегодня гудогайский костел является одним из старейших архитектурных деревянных сооружений в стиле барокко на территории Беларуси. В храме три алтаря: главный – Богоматери Гудогайской, и два боковых – Св. Казимира и Св. Сердца Иисуса. Они украшены деревянными скульптурами, резным орнаментом и позолотой.

Святыня костела – чудотворная икона Матери Божьей XVI века. Две легенды рассказывают, как она могла оказаться в здешних краях. Согласной первой, разбойники напали на торговый караван, ограбили и убили купцов, а отнятую у них реликвию выбросили. Нашел и сохранил ее лесной отшельник. Второе предание повествует, что в период Реформации в начале XVI века икону оставил католик или православный, перешедший в протестантизм. Подобрал ее все тот же лесной старец. …После его смерти чудотворная святыня кочевала: ее продавали и покупали, даже отнимали силой, пока она не оказалась в костеле. Но однажды и над храмом нависла угроза. В 1832 году кармелитский монастырь в Гудогае закрыли, и вместе с ним костел был продан под снос. Почти три четверти века икона хранилась в городе Ошмяны. К счастью, гудогайский костел был спасен от разрушения. Для верующих отреставрированный храм вновь открылся в 1906 году, а 2 августа 1907-го на прежнее место торжественно вернулась икона Божьей Матери. С тех пор она не покидает храм, а в ХХI веке была коронована. Увидеть святыню и старинный костел в Гудогай каждый год приезжают многочисленные верующие и туристы.

В большом поселке под названием Гудогай ключевое историческое место – железнодорожная станция – одна из первых на территории Беларуси и старейшая на границе с Литвой. Она расположена всего в 4 км от Островца и в 7 км от границы, является конечной для белорусских поездов региональных линий.

На копии царской верстовой карты 1880 года между местечком Гудогай и местечком Островец обозначен прямоугольник с названием "Ст. Гудогай". Однако поскольку точных сведений о строительстве здания станции не сохранилось, годом его основания считается 1873-й, когда и был введен эксплуатацию местный участок Либаво-Роменской железной дороги. Одноэтажный кирпичный вокзал в стиле модерн выкрашен в красно-терракотовый цвет и богато декорирован белыми элементами. Своим аутентичным обликом он и сегодня привлекает внимание путешественников. Кроме того, в наше время старинный вокзал был отреставрирован, а рядом построены новые сооружения для пограничников и таможенников, выдержанные в похожем стиле.

Быстрица: соединивший барокко и рококо костел Вознесения Святого Креста

Костел в Быстрице построен в 1530 г. на средства великого князя и короля Сигизмунда I. Интересно, что в конце XIV – начале XVI века в местечке действовал августинский монастырь. В 1760 г. костел значительно перестроили, в результате чего к барочному зданию добавились элементы стиля рококо. В 1863 г. католический храм передали православным, и очень скоро на его башнях и в центре появились луковичные главы.

В ХХ веке храм вновь стал католическим, а в ходе реконструкции 1926 г. ему вернули прежний архитектурный облик. Сейчас это однонефный костел с пятигранной апсидой. В силуэте здания доминируют две четырехъярусные башни главного фасада.

Михалишки: памятник сарматского барокко – костел Святого Михаила Архангела

Приходской костел в деревне Михалишки построен в 1653 г. по проекту виленского архитектора Кристофа Пенса на месте старого деревянного храма. Его фундатором стал тогдашний владелец имения Циприан Павел Бжостовский. Архитектура костела с замковой стилистикой башен отразила дух рыцарства, характерный для сарматизма – шляхетской идеологии Речи Посполитой ХVІІ-ХVІІІ вв. Особенностью "сарматского барокко" было сочетание внешнего аскетизма зданий и пышного барочного интерьера, что можно увидеть и в Михалишках.

Двухбашенный однонефный костел действительно напоминает замок. К прямоугольному в плане основному объему примыкает пятигранная апсида с двумя невысокими боковыми ризницами. Главный фасад разделен карнизом на два яруса: верхний составляют четвериковые башни под шатровыми крышами и аттиковый фронтон между ними. Нетипично для многих белорусских костелов оформлен вход – в виде низкого притвора с отдельной конусообразной крышей.

Отделкой костела в 1684–1700 гг. занимались иностранные декораторы Джованни Мария Гали, Андреа Капоне, а также сын архитектора Ян Пенс, которые работали под руководством придворного художника Яна Казимира Сапеги и местного мастера Николая Жилевича. В убранстве храма выделяются бело-голубые стукковые барельефы и горельефы, скульптурные картины с ипостасями святых, образами ангелов и даже фантастических существ, пышным растительным орнаментом.

Кемелишки: костел Рождества Пресвятой Девы Марии

Деревянный храм в Кемелишках возвели в 1781 г. на средства хозяина здешнего имения Станислава Прушинского. В 1900-м костел был перестроен и стал примечательным образцом интерпретации элементов неоготики в деревянном зодчестве. Здание имитирует каменную трехнефную базилику с трансептом и двумя четвериковыми башнями на главном фасаде. Верхние восьмигранные ярусы башен завершены островерхими шатрами.

С южной стороны от костела расположены каменные ворота и деревянная трехъярусная четвериковая колокольня под шатром с островерхой сигнатуркой.

Большие Свиранки: костел Святого Георгия (Юрия)

Деревню Большие Свиранки также украшает лаконичный деревянный костел. Изначально храм был построен в 1671 г. за счет виленского капитула, однако нынешнее здание относится к более позднему периоду – концу XVIII века. Прямоугольный основной объем по сторонам главного фасада обрамляют четвериковые башни, на торце крыши между ними – треугольный фронтон, очертания которого повторяет и небольшой входной притвор.

В 1910 г. около костела построили колокольню под шатровой крышей: ее нижний ярус собран из бутовых камней, верхний – кирпичный с высокими проемами.

Стрипишки: Троицкая церковь староверов

На возвышенности среди густого леса близ самой границы стоит Свято-Троицкий храм, который уже давно не действует, но остается примечательным памятником деревянного зодчества и духовной культуры старообрядцев. Раньше он относился к урочищу Стрипишки, однако сейчас населенного пункта не существует. Троицкий храм появился здесь в ХVIII веке, позже несколько раз перестраивался: последние работы проводились в 1910 году. Фронтон главного фасада треугольный и имеет декоративную обшивку в "елочку". Невысокие боковые галереи придают зданию вид базилики.

Службы в храме проводились до 1990-х годов, и уже десятилетия он не используется как культовое здание. В 2005 году церкви придали статус историко-культурной ценности.

Республиканский ландшафтный заказник "Сарочанские озера"

Природное богатство севера Островецкого района – лежащие цепочкой в обрамлении изумрудных лесов ледниковые Сарочанские озера, получившие природоохранный статус как республиканский ландшафтный заказник с прилегающими к ним землями, реками и ручьями, деревнями и хуторами.

"Бриллиантовое ожерелье" – именно так озера называют за красоту и расположение! – образовали 14 водоемов общей площадью более 4 км² и протяженностью около 20 км. Почти все озера Сарочанской группы связаны между собой протоками, но различаются глубиной, химическим составом и физическими свойствами воды, преобладающей фауной. Клевей, Белое, Воробьи – мелководные, прозрачные и немного соленые; Губеза и Еди – среднеглубокие и более холодные, глубина Кайминского достигает 24 метров. Из Тумского берет начало река Сарочанка, которая протекает по заболоченным местам среди леса и впадает в Вилию. Отсутствие на протяжении большей части года кислорода в придонных слоях вызывает появление здесь сероводорода, что в пределах Беларуси характерно только для Сарочанских озер.

Природа заказника удивительно живописна. Около 65% территории занимают леса, порядка 15% – болота и луга. Здесь произрастает около 20 видов растений, включенных в Красную книгу Беларуси. Благодаря многообразию ландшафтов (леса, болота, озера, реки) богата и фауна. В заказнике обитает свыше 200 видов наземных позвоночных животных, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения.

Заказник является прекрасным местом отдыха, хотя северная часть входит в пограничную зону (около 40% территории), посещение которой разрешено только организованным группам при оформлении соответствующих документов. Без ограничений туристам доступны 5 озер в южной части: Кайминское, Тумское, Еди, Губеза и Воробьи. По озерам разрешено плавать только на зарегистрированном водном транспорте, исключая моторные лодки. По многим рекам заказника можно отправляться в байдарочные походы.

Для туристов разработаны экскурсионные маршруты, на берегах оборудованы места отдыха.

версия для печати

версия для печати сделать стартовой

сделать стартовой добавить в избранное

добавить в избранное