События, факты, анонсы

Эти битвы были решающими в Великой Отечественной войне. Какую роль в них сыграли Беларусь и белорусы

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве к 80-летию окончания Великой Отечественной создана уникальная экспозиция "Путь к Победе". На площади в 4400 кв.м музейным работникам удалось не просто показать шесть сражений, решающим образом повлиявших на ход войны, но и в буквальном смысле оживить историю. Журналисты БЕЛТА также прошли "Путь к Победе" и узнали о белорусах, принимавших участие в главных битвах XX века.

Москва. Гитлер намеревался сделать на ее месте искусственное озеро

22 июня 1941 года на Советский Союз обрушилась колоссальная армия - порядка 5 млн человек, более 40 тыс. минометов и орудий, 4,5 тыс. танков и 5 тыс. самолетов. Первыми неприятеля встретили пограничники. 485 застав находилось на западной территории страны, от Балтики до Черного моря. На захват большинства из них немецкое командование выделяло до получаса, на Брестскую крепость - от 45 минут до 8 часов. Но именно сражения на границе покажут, что война с Советским Союзом будет кардинально отличаться от той, которая была в Европе.

Советские пограничники оборонялись на протяжении долгих часов, дней и даже целых недель. Оборона в Брестской крепости, по официальным данным, продолжалась на протяжении 32 дней, по неофициальным - даже в августе 1941 года шли локальные сражения в самой крепости. Однако, несмотря на доблесть и мужество советского солдата, нацисты смогли продвинуться дальше. Буквально за несколько месяцев Советский Союз потеряет огромные территории. Будет оккупирована в том числе Беларусь. А уже 30 сентября 1941 года начнется операция по захвату Москвы.

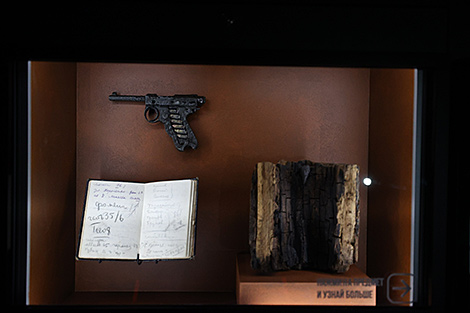

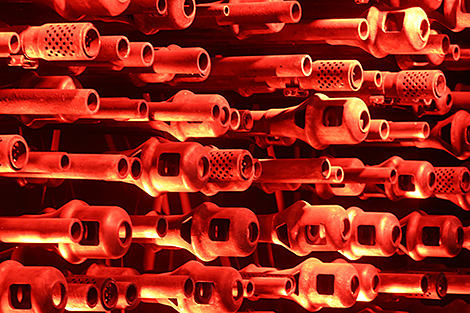

В Музее Победы на Поклонной горе можно увидеть уникальный экспонат: ствол дерева, в котором находится передний лонжерон от системы залпового огня БМ-13. Впервые "Катюшу" применили 14 июля 1941 года под Оршей. Тогда первая отдельная экспериментальная батарея под командованием капитана Ивана Флерова уничтожила скопление вражеской техники и резервов. В ночь с 6 на 7 октября 1941 года он принял свой последний бой. Произошло это у деревни Богатырь Смоленской области. Перед смертью командир принял решение расстрелять весь боезапас и подорвать установки, чтобы секрет "Катюши" не достался врагу. Годы спустя на месте подвига воинов капитана Флерова сотрудниками Музея Победы было обнаружено дерево с фрагментом лонжерона рамы БМ-13, который врезался в ствол из-за огромной взрывной волны. Его спилили и привезли в музей.

Операция по захвату Москвы носила кодовое название "Тайфун". Немецкие войска должны были подобно смертоносному ветру смять советскую оборону, окружить и захватить город. В будущем фюрер собирался провести парад на Красной площади, а затем сделать из Москвы огромное искусственное озеро, в центре которого должен был стоять памятник немецкому солдату. Гитлер был настолько уверен в успехе своей операции, что отдал приказ завозить целыми эшелонами парадную форму для своих солдат, раздавать пригласительные билеты на планировавшееся торжественное шествие у стен Кремля, а также доставлять к Москве красный гранит для будущего монумента. К слову, впоследствии из него был сооружен фонтан у Большого театра.

Осенью 1941 года на защиту столицы встали все от мала до велика. Пока на полях сражений под Москвой бойцы Красной армии героически сдерживали наступление врага, простые москвичи массово вступали в ряды дивизий народного ополчения. Женщины, студенты и подростки строили укрепления, копали противотанковые рвы, работали на заводах, заменив ушедших на фронт отцов, братьев и сыновей. Но, несмотря на все усилия, в октябре ситуация под Москвой ухудшилась. Поэтому сюда из блокадного Ленинграда прибыл генерал Жуков, чтобы возглавить Западный фронт. К Москве подтягивались резервные дивизии с восточной части страны. Именно они стали основной силой для будущего контрнаступления.

20 октября Москва перешла на осадное положение. Столица готовилась во всеоружии встретить врага.

А 7 ноября, в морозный и снежный день, на Красной площади состоялся исторический парад. Он показал всему миру - Москва не сдается. 5 декабря 1941 года Красная армия начала контрнаступление. За месяц боев гитлеровские войска были отброшены от столицы на 250 км. Были освобождены 11 тыс. населенных пунктов. 8 января 1942 года Красная армия перешла в общее наступление. Стало очевидно, что планы нацистов потерпели крах. Такого поражения и таких потерь армия Гитлера еще не знала.

Именно здесь, на подмосковной земле, мужество и героизм советских воинов решили судьбу всего мира. Более 180 человек получили за оборону Москвы звание Героя Советского Союза. Среди них были и наши земляки. К примеру, уроженец Витебщины Лев Доватор. Под его командованием совершались конные рейды, в ходе которых были уничтожены десятки единиц вражеской техники и тысячи солдат противника.

Сталинград. Враг хотел перекрыть путь по Волге и захватить Кавказ

Летом 1942 года фашистские войска быстро наступали на юге страны. Гитлер стремился заполучить плодородные земли Кубани, Дона и Нижнего Поволжья, захватить кавказские нефтяные месторождения, разорвать цепочки снабжения советской армии. Сталинград нужно было взять в кратчайший срок. А поскольку Волга являлась самой крупной транспортной артерией Советского Союза, фашисты собирались перекрыть путь по реке.

Сталинград по плану ставки фюрера должна была захватить 6-я армия генерала Паулюса. Гитлер был уверен, что для него это легкая задача. Но в очередной раз ошибся. Одно из крупнейших сражений в мировой истории - Сталинградская битва - продлилось 200 дней и ночей. Оно развернулось на территории площадью около 100 тыс. кв.км. С обеих сторон участвовали свыше 2 миллионов человек.

Битва началась 17 июля 1942 года в 150 км от Сталинграда. 23 августа гитлеровцы провели массированные бомбардировки. Один из красивейших городов СССР превратился в пылающие руины. Погибло более 40 тыс. жителей. Еще через три недели враг ворвался в Сталинград. Начались ожесточенные городские бои. Десятки тысяч бойцов сложили головы, сражаясь за Мамаев курган, главную стратегическую высоту Сталинграда.

В летописи обороны города множество примеров героизма, в том числе белорусов. К примеру, уроженца Могилевской области будущего маршала Ивана Якубовского. В конце сентября 1942 года его 91-я отдельная танковая бригада вела бои в 20 км к северо-западу от Сталинграда. Когда вражеские танки прорвались к Волге, танкисты тогда еще подполковника Якубовского контратаковали их и таранным ударом ликвидировали прорыв (после пополнения бригада участвовала в контрнаступлении). А 40-я гвардейская стрелковая дивизия Александра Пастревича, тоже уроженца Могилевщины, сто дней и ночей держала оборону в районе станицы Сиротинской, за что была награждена орденом Красного Знамени.

19 ноября началось контрнаступление Красной армии. Силы трех фронтов под командованием генералов Николая Ватутина, Андрея Еременко и Константина Рокоссовского атаковали вражеские войска и окружили их. В котле оказались более 300 тыс. солдат и офицеров противника. Гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись, но наши войска методично сжимали кольцо. 2 февраля враг капитулировал. Более 90 тыс. его солдат и офицеров сдались в плен. Сокрушительная победа Красной армии означала, что в Великой Отечественной войне произошел перелом. Советские войска получили возможность вести успешные наступления и на других направлениях, в том числе прорвать блокаду Ленинграда.

Ленинград: стереть с лица земли

О необходимости стереть с лица земли Ленинград гитлеровская ставка заявляла с самого начала войны. 8 сентября 1941 года город почти с 2,5 млн населения был полностью отрезан от страны и оказался в блокаде.

Ленинградцы были обречены на смерть от бомбежек, голода, холода и болезней. 13 сентября 1941 года Сталин направляет в Ленинград Жукова с приказом отстоять город или погибнуть с его защитниками. С осени 1941 года, сразу после начала блокады, советские войска несколько раз пытались прорвать кольцо окружения. Бои велись, в частности, на Невском пятачке - узкой полоске земли на левом берегу Невы.

Весь пятачок простреливался немцами, и войска Ленинградского фронта несли потери, пытаясь расширить этот плацдарм. На защиту своего родного города встали все его жители. В короткий срок Ленинград был превращен в город-крепость, на которую враг обрушил сотни тысяч бомб и снарядов.

Но самым страшным испытанием для ленинградцев стал голод. Попытка врага уничтожить жителей северной столицы страны стала крупнейшим военным преступлением в истории человечества. Дорогой жизни стала трасса, проложенная в конце ноября по Ладожскому озеру. Именно так доставлялись в город продукты питания, а обратно вывозились обессиленные люди. Путь по дороге жизни был смертельно опасен. Колонны машин постоянно подвергались бомбежкам. Лед с приходом потепления часто проламывался, и техника вместе с людьми уходила дно. Но все же в ходе блокады по Ладоге из Ленинграда были эвакуированы более миллиона человек.

Блокадный город, несмотря ни на что, продолжал работать. Истощенные от голода люди трудились на предприятиях практически круглосуточно. Даже в этих тяжелейших условиях продолжались занятия в школах. Не прекращалась и культурная жизнь. В Ленинграде действовали театры и библиотеки, а 9 августа 1942 года здесь прозвучала седьмая ("Ленинградская") симфония Шостаковича.

12 января 1943 года Ленинградский и Волховский фронты нанесли с востока и с запада совместный удар по противнику для прорыва блокады. Эта операция называлась "Искра". 18 января 1943 года наши войска пробили коридор вдоль берега Ладожского озера шириной 11 км и восстановили сухопутную связь с городом. За считанные недели по болоту была проложена железная дорога. Но до окончательного освобождения Ленинграда оставался еще целый год ожесточенных боев. И только 27 января 1944 года блокада была полностью снята. Врага отбросили более чем на 100 км.

Среди защитников Ленинграда были белорусы и уроженцы нашей республики. К примеру, под командованием уроженца Гомельщины Валентина Дрозда флот с минимальными потерями перешел из Таллина в Кронштадт для обороны города на Неве. Дальнобойная артиллерия кораблей Балтфлота помогла Красной армии сдержать наступление немецко-фашистских войск на Ленинград. Но особенно отличился наш земляк в переброске героических защитников острова Ханко на Ленинградский фронт.

Курск. Немцы пытались вновь открыть дорогу на Москву

В 1943 году нацисты начинают активно разрабатывать план весенне-летней кампании. И на этот раз выбор врага пал на город Курск. Гитлер намеревался вернуть себе стратегическую инициативу. В случае успеха операции ситуация на фронте для наших войск чрезвычайно осложнилась бы. Снова открылась бы дорога на Москву.

5 июля началась Курская битва. Сражение не прекращалось почти два месяца. В нем участвовали с обеих сторон 6 тыс. танков, 4 тыс. самолетов и более 2 млн солдат. Главная цель гитлеровцев - одновременное наступление с севера и с юга, чтобы окружить и уничтожить советские войска, сосредоточенные на Курском выступе, с последующим танковым ударом на северо-восток, в обход Москвы. Наше командование заранее узнало о планах врага и организовала прочную оборону. В битве на Курской дуге советские воины продемонстрировали невероятное мужество и стойкость. Свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями. 231 из них удостоен звания Героя Советского Союза. 5 августа были освобождены Орел и Белгород. В этот день, впервые с начала войны, в Москве был дан победный артиллерийский салют.

В Музее Победы можно увидеть уникальный экспонат, переданный из Белорусского музея истории Великой Отечественной войны. Это медаль Семена Летова, принимавшего участие в сражениях на Курской дуге. Благодаря его умелому командованию будет освобождено поселение Новая Заря в Орловской области. Сам Летов погибнет в 1944 году. Однако останки солдата найдут только в 1978-м. Шестиклассник отправится в лес за грибами и увидит останки, а также почерневшее оружие бойца и его медаль. Благодаря номеру на медали удалось идентифицировать погибшего солдата.

По своему размаху и привлеченным силам Курская битва стала одним из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая двинулась на запад.

Днепр: когда река "потекла вспять"

После Курской битвы наше наступление развернулось на линии от Смоленска до Азовского моря. Немецкое командование надеялось остановить советские войска на Днепре. На его правом, крутом и обрывистом, берегу фашисты возвели линию обороны, которую назвали "Восточный вал". Гитлер очень гордился им. Он говорил, что скорее Днепр потечет вспять, нежели советские солдаты смогут переправиться через эту реку.

Отступая, немецкие войска получили приказ оставлять за собой выжженную землю. Села и деревни, посевы на полях сжигались дотла, разрушались дороги и мосты. Красной армии нужно было совершить невозможное - форсировать Днепр с ходу, помешав противнику создать неприступную оборону.

В конце сентября 1943-го наши войска освободили Донбасс, Полтаву, Чернигов и вышли к Днепру. Теперь предстояло захватить плацдармы на его правом берегу. Началась переправа.

Фашисты старались уничтожить в первую очередь наши лодки, груженные боеприпасами и минами. Битва за Днепр стала символом массового героизма бойцов и командиров Красной армии. Почти в каждой части были герои Советского Союза.

Этого звания на Днепре удостоились 2438 воинов. Среди них заместитель командира 360-го стрелкового полка майор Николай Новиков. В ночь с 22 на 23 сентября он с передовой группой в 50 человек форсировал Днепр, овладел городским поселком Комарин на Гомельщине и удерживал его до подхода основных сил полка. В тяжелых боях за деревни Иванки, Котичев, Посудово заменил раненого командира полка и обеспечил дальнейшее расширение захваченного у врага плацдарма, успешное продвижение полка на запад.

А полк, которым командовал Николай Сташек, на подручных средствах первым в дивизии форсировал Днепр, захватил и расширил плацдарм, на который переправились другие подразделения дивизии, освободил Комарин. И Новиков, и Сташек прошли всю войну, а в мирное время были удостоены звания "Почетный гражданин г.п. Комарин".

8 ноября 1943 года был учрежден высший полководческий орден "Победа". Первыми этой награды удостоились маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский, осуществлявшие руководство в битве за Днепр. После этого наши солдаты полностью освободят территорию Советского Союза от фашистских оккупантов.

Берлин: каждый дом - крепость

Берлинская операция стала завершающей битвой Великой Отечественной войны. Падение столицы Третьего рейха означало, что гитлеровская Германия потерпела полный крах в войне.

Начало операции - 16 апреля 1945 года. Первыми в наступление должны были перейти войска 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта Ивана Конева. Затем к атаке севернее германской столицы должны были присоединиться войска 2-го Белорусского фронта Константина Рокоссовского, который, к слову, также родился на белорусской земле.

Берлин нацисты не собирались сдавать без боя: улицы были перекрыты баррикадами, каждый дом представлял собой хорошо укрепленный оборонительный пункт. В музее можно увидеть эпизод второй попытки штурма Рейхстага днем 30 апреля 1945 года. Под прикрытием артиллерийского огня в атаку поднялись бойцы 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии, впереди - бойцы взвода полковой разведки под командованием лейтенанта Сорокина.

Наши воины продолжали проявлять удивительную храбрость. Когда вражеский пулеметный огонь прижал к земле советское подразделение, наш земляк сержант Иван Зайцев пополз к позиции врага со связкой гранат. Несмотря на ранение, он метнул гранаты во вражеский дот, а затем закрыл его амбразуру своим телом. Ценой собственной жизни он обеспечил дальнейшее наступление. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Москве к тому моменту наступило уже 9 мая!

Музей Победы на Поклонной горе журналисты информационных агентств стран СНГ посетили в рамках международного медиатура "Дорогами Победы", который проходит с 15 по 24 сентября в пяти городах России и Беларуси - Москве, Бресте, Минске, Санкт-Петербурге и Волгограде. Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Беларуси и информагентства БЕЛТА.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

БЕЛТА

версия для печати

версия для печати сделать стартовой

сделать стартовой добавить в избранное

добавить в избранное